paseante latina

Paseante Latina es una colección de historias o descripciones cortas construidas por Camila Hermida a partir del concepto de flâneuse y la forma en la que esta figura se desenvuelve en las calles latinoamericanas, partiendo de la literatura y las vidas de mujeres que han forjado existencias en las calles de estas ciudades. Nace como proyecto final del primer diplomado de Estudios Críticos de Moda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, terminado en el mes de septiembre de 2021.

Irina

Bogotá, Colombia

Irina, la paseante bogotana, hereda su nombre de una joven y curiosa lectora en Pecado de Laura Restrepo. Es una mujer joven en búsqueda continua de la emoción detrás de las buenas historias. A veces termina en calles peligrosas que solo ha visto en Google Maps, pero sus largos abrigos oscuros y el pelo revuelto sobre los ojos la ayudan a pasar desapercibida y llegar a salvo al siguiente semáforo.

El despertador suena inclemente a las 6 de la mañana sin importar el día de la semana. Irina abre los ojos, cegada por los primeros rayos del sol. Da una palmadita en la cabeza a su gato, va a la cocina y prepara el primer café del día en una de sus muchas prensas francesas. Después abre las ventanas y disfruta del helado aire de la mañana, del olor fresco de las montañas, mientras ojea distraídamente el primer libro que encuentra.

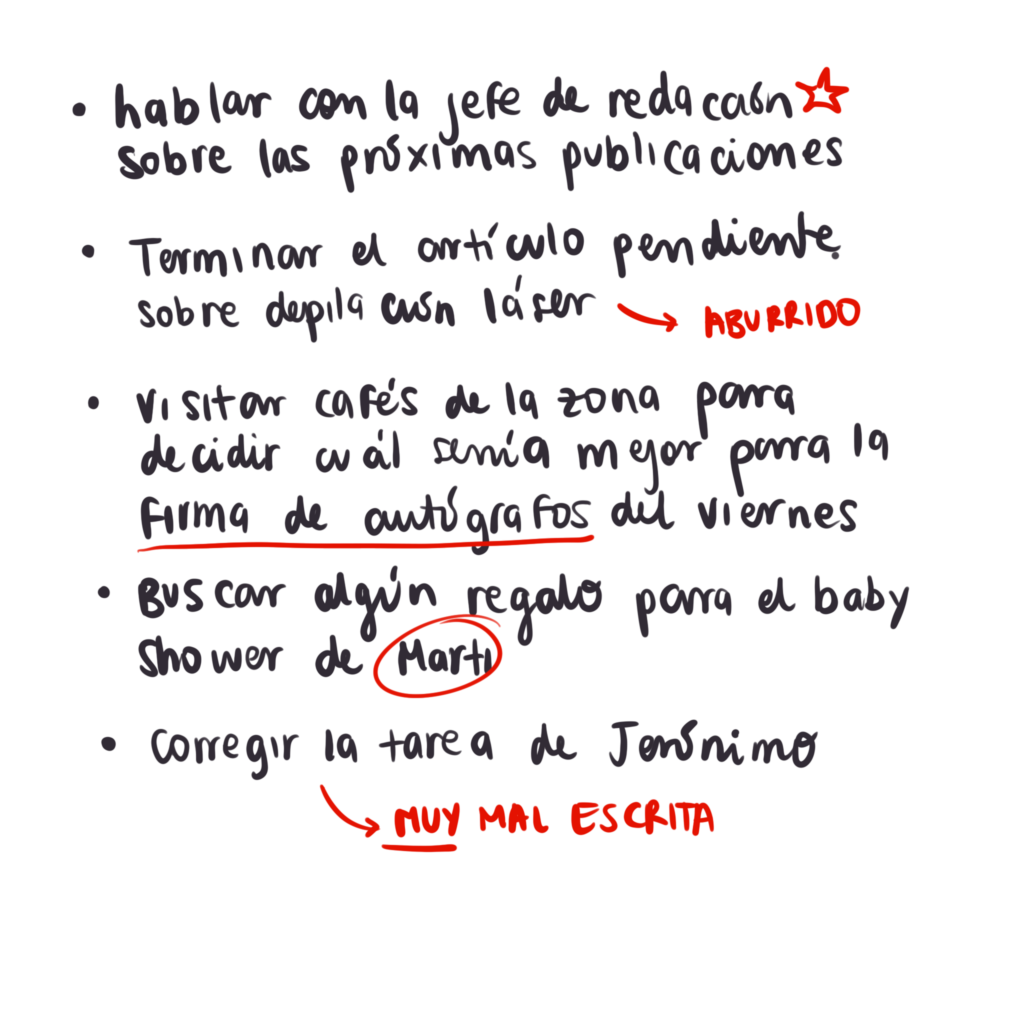

– ¿Qué vamos a hacer hoy, Dalí? – pregunta a su gato mientras revisa las páginas de una agenda negra llena de notas de colores.

Con su pluma favorita en mano encierra en círculos y señala con flechitas las tareas más importantes del día. No es una semana difícil, como cuando tiene que hacer cubrimientos de eventos que ni le van ni le vienen, pero necesita registrarlo todo.

Abre Google Maps, confirma algunas direcciones y traza su recorrido. Irina confía en su sentido de orientación y brújula interna, pero cree que no está de más entender los callejones cerrados o cruces largos con los que podría encontrarse.

Teniendo una ruta trazada y cafeína en el sistema, se da una ducha larga y vaporosa, lava su cabello meticulosamente y deja que el agua caliente le caiga por la espalda, deshaciendo los nudos que con frecuencia se forman en los hombros.

Al vestir toma lo primero que encuentra, no porque desconozca el poder de la imagen, sino porque confía demasiado en ella misma. Está convencida de que después de tantos años de pensar con cuidado cada prenda que habita su armario no habrá una combinación que no le funcione de maravilla. Para ese martes frío de septiembre toma un conjunto de bralette cualquiera, una camiseta de algodón con rayitas de colores y sus jeans favoritos, aún sobre la silla de trabajo en la que los dejó la noche anterior.

– ¿Sabías que te quiero? ¿Sabías que eres mi mejor amigo? Lo eres, siempre lo eres – canta a Dalí y tararea para sí misma. Irina siempre habla en voz alta, le encanta el sonido de su propia voz.

Cuando era pequeña se metía en problemas con frecuencia por utilizar las palabras incorrectas en momentos inoportunos, por querer ser escuchada y siempre tener algo que decir. La regañaban por su imprudencia y descaro, pero a sus 29 años lo entiende como irreverencia, carácter y espíritu. Atesora su fuerza de voluntad y su valentía, y siente que su voz periodística no sería ni la mitad de interesante y sagaz sin ellas.

Se pone el reloj en la muñeca izquierda y mira con atención los palitos que marcan la hora. Son las 7:45 y es hora de salir. Toma su abrigo largo de detective – como le gusta llamarle –, de paño oscuro y pesado, y el morral de cuero negro que lleva siempre con ella. Se calza unos mocasines negros de plataforma que se han convertido en parte esencial de su caminar, perfectos para sortear las baldosas resbalosas de Bogotá.

– Libros, libreta, agenda, cargadores, sombrilla, cámara, ¿te falta algo, Ina? – pregunta esta vez a sí misma y no a Dalí, que camina entre sus piernas haciendo figuritas con la cola.

Se mira en el espejo junto a la puerta, se reconoce, saluda y mira que todo esté en orden. “¡Claro! Una bufanda, no sea que me cruce con ese tipo…”, piensa tomando una larguísima tira de algodón tejido, un regalo de su abuela querida. No suele meterse en problemas, pero a veces siente que la capa de su anonimato le que da corta, encontrándose con peculiares e indeseables pretendientes en los lugares que frecuenta.

Sintiendo que ese día su capa sí funcionará a la perfección, da un beso rápido a Dalí y sale por la puerta a toda velocidad para alcanzar a comprar el pan fresco que sale de la panadería de la esquina todos los días a las 8:02. Veinte minutos después, con la bolsa de pan en mano y algunas migajas en el pelo, entra a la sede de la revista en la que trabaja y empieza su día.

– Hola, buenos días equipo, ¿qué tal todo? – saluda Irina con desenfado a los pocos empleados que están en la oficina a esa hora de la mañana, que tienen más cercanía generacional con los dinosaurios que con ella.

Empieza a corregir la tarea de su sobrino, que también habla sobre dinosaurios, y al terminar pasa a retocar el artículo sobre depilación láser. Esa clase de temas la traen sin cuidado, es fiel creyente de que cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y huye de cualquier experiencia que pueda resultar tediosa o dolorosa. Sin embargo, las lectoras de la revista los adoran y así se pagan las facturas.

Al medio día convence a Laura, la diseñadora gráfica que se sienta a su lado, de acompañarla a conocer la taquería que acaban de abrir a pocas cuadras de la oficina, en la que frente a su atónita mirada devora su peso en tacos.

– Ina, no entiendo cómo lo logras, eres un barril sin fondo – dice sonriente con evidente admiración. Ella aún está sufriendo para terminar la orden pequeña de nachos que pidió.

– La verdad no tengo ni idea, siempre he sido así. Supongo que cuando vienes de familia pequeña que cocina para batallón, tu estómago se acostumbra – se encoje de hombros dando un sorbo a su agua fresca de tamarindo.

Dan las gracias al mesero, dividen la cuenta y regresan a trabajar antes de que sus teléfonos empiecen a llenarse de notificaciones de “¿Dónde están? ¿Comiendo, Irina? Ya vamos a empezar la reu”. Suele llegar a tiempo, pero al tratarse de comida pierde toda noción espaciotemporal y es bien sabido. Algún defecto debía tener.

Para Irina el tiempo siempre avanza a una velocidad vertiginosa, en especial cuando se le va en reuniones y excursiones urbanas, razón por la que adora su trabajo y podría escribir artículos sobre cabello cuantas veces fuera necesario. Cuando nota que la tarde está llegando a su fin, con las manecillas del reloj de pared del café en el que terminó apuntando al cielo, toma su agenda y tacha con satisfacción las misiones concluidas, ¡fue un día casi perfecto! No cree que la perfección exista, pero agradece los momentos en los que las piezas parecen encajar.

Con los últimos rayos de luz, camina en libertad. Recorre las cuadras de Chapinero que tanto estudia en Maps y hace una parada en su cervecería favorita a modo de recompensa. Irina pide una pinta y saca el libro de turno, una novela rusa con un título que no puede pronunciar todavía, mientras espera que caiga la noche y las conversaciones empiecen a bullir. Espera a que la barra se llene de historias, suspiros, susurros y lágrimas de las que aprender, información que absorber. Cuando una pareja dramática se sienta a su lado, saca su Moleskine roja y empieza a documentar discretamente las ocurrencias más divertidas de la conversación.

Su teléfono empieza a sonar, regresándola a la realidad.

– Hola, Irina aquí, ¿qué tal todo? – responde relajada al ver que es Daniel, un vecino de piso con el que a veces se encuentra después del trabajo.

– Pues nada raro, es que creo que te estoy viendo desde la puerta de la calle, ¿estás tomando y espiando? ¿O más espiando que tomando?

– Ay, no empieces. Entra, mira por ti mismo y pedimos el choripán que te gusta partido a la mitad, ¿te suena?

Daniel termina la llamada y 30 segundos después está sentado a su lado con carta en mano, listo para ordenar. Señala al chico detrás de la barra el choripán más grande de la lista y pide otra pinta con un guiño coqueto. Comen con el silencio tranquilo de quienes se conocen de toda la vida, después hablan un rato sobre la vecina del quinto piso que parece haberse divorciado y ríen un rato de los atuendos ridículos de la gente que entra al local a esa hora.

Al terminar y sentirse llena tanto de cebada como de historias, de sentirse parte de un todo, regresa a casa. Se despide de Daniel con un codazo, recordándole que siempre está disponible para una pinta y unos churros, mientras abre la puerta de su apartamento. Regresa a su soledad y también a su calma, el espacio en el que puede entender y asimilar el mundo y a sus curiosos habitantes. Abraza a Dalí, prepara un té de hierbas y se mira en el espejo por última vez antes de que las luces se apaguen.

Unos ojos oscuros la recorren, la reconocen y le regresan la mirada. Le recuerdan su singularidad y su poder. Le recuerdan que esos ojos son quienes más la observan, que todos los días se funde en el paisaje, se une a la multitud y probablemente nadie fija la mirada en ella, ¿estará equivocada…?

Francisca

Santiago, Chile

Francisca, su contraparte santiaguina, es una mujer joven inquieta, irreverente y rebelde, como lo fue su homónima, la madre de Isabel Allende. Recorre la ciudad a veces caminando, a veces en bicicleta, intentando mantenerse a salvo de su curiosidad, que muchas veces la ha metido en problemas. Es introspectiva y esto la hace consciente del hecho de que es diferente y del machismo estructural de la sociedad en la que habita.

Bip bip bip bip bip

Bip bip bip bip bip

– Ay, ¿qué clase de persona llama a esta hora…? – se queja estirando el brazo para tomar el teléfono que suena desde algún lugar bajo su cama.

En sueños intenta responder la presunta llamada y despierta riendo por lo bajo cuando nota que es una de sus alarmas, sonando estridente sobre el canto ligero de los zorzales. A Francisca le encanta despertar con el canto de los pájaros, aunque no se le da muy bien todavía.

Se sacude los últimos recuerdos del sueño y empieza su rutina de yoga diaria, algo que desde la adolescencia encuentra indispensable. Desde pequeña, Francisca ha sentido que siente de más, que vive de más y que respira con más fuerza. A los 14 cuando la tenían loca las hormonas y sentía que se enamoraba todos los días, buscó desesperada estrategias para controlarse: Lecturas del tarot, llevar un diario, salir a trotar, levantar pesas, hornear pan… pero lo único que la hizo sentir en paz fue retorcer su cuerpo de formas curiosas cantando el mantra ommm.

Una buena cantidad de posturas de perro bocabajo después se sienta a meditar por un largo rato. Tranquiliza el caudal desenfrenado de su mente inquieta y regresa al presente. Francisca guarda el tapete de yoga y cruza a la carrera el pasillo para darse una ducha rápida, antes de que alguno de sus compañeros de piso tome su turno.

Sale del baño envuelta en una toalla esponjosa y amarilla, cruza el pasillo de regreso a su habitación y se para frente al rack en el que tiene expuestas sus prendas favoritas. Elegir qué ponerse es uno de sus momentos favoritos del día, cada día deambulando por las calles de Santiago es una oportunidad para quedar marcada en la memoria de algún paseante desprevenido, se dice.

Guiada por el deseo momentáneo de sentirse cómoda y libre, pero poderosa, toma un body negro con cortes y tiritas de satén por todas partes. Después desdobla una falda larga y floreada, y una camisa blanca con pequeñas perlas en los puños. Francisca se para frente al espejo, sostiene las prendas frente a sí misma, sonriendo aún adormilada, y se siente satisfecha con su elección.

Ya vestida, toma asiento frente al espejo y llena su cara de pequeños trazos de colores enmarcando sus ojos verdes, que siempre ha pensado que la hacen parecer algún tipo de gato salvaje y raro. Nunca le ha interesado seguir las últimas tendencias en maquillaje ni lograr que su perfil se asemeje al de una Kardashian. Para Francisca el maquillaje siempre ha sido pintura de guerra y su forma favorita de subversión, especialmente en el contexto profundamente machista en el que vive.

Siempre fue una chica femenina y risueña, pero también gran admiradora de su abuelo y su forma feroz de actuar, de proteger a quienes quiere. Quiso ser como ese hombre fuerte y valiente, y en el utilizar delineador naranja neón en trazos gruesos lo encontró representado, más que en ponerse 20 kilos de músculo y vestir de forma masculina. Además, aunque no lo admitiría en voz alta, le encanta ser imán de las miradas, saberse observada, pero mirar de vuelta con más fuerza, observar.

Con sus ojos gatunos enmarcados, Francisca toma su teléfono – brújula mágica, como a veces le llama con cariño –, el bolso lleno de libros y papeles tachados que siempre lleva al hombro, y sale veloz por la puerta principal de la antigua casona en la que vive.

– ¡Hoy va a ser un buen día! Les juro que sí, incrédulos – grita campante dando un portazo, segura de que Diego y Alicia, sus compañeros de piso, la escucharon deseando que tenga razón.

Camina unas cuadras al metro y toma un servicio que la lleva a la estación de la Universidad Católica. A llegar, recorre un rato el campus para prepararse para el día largo que la espera: Sustentaciones, revisión de textos académicos seguramente mal redactados y clase con alumnos de primer año que siempre se ven mayores que ella.

Nunca le importó verse tan joven, pero cuando enseñas en un departamento de física y pareces una alumna más – una muy colorida – puede ser difícil que te tomen enserio. Aunque pueda ser difícil en las primeras semanas del curso, Francisca siempre lo toma como un reto y la mejor forma de resolver sus tensiones feministas: ¿Quién dijo que una adulta joven y que sabe mezclar colores no puede ser un prodigio académico? No tiene pruebas de que haya sido dicho, pero lo imagina en boca de cualquier físico resentido del departamento (otra cosa que nunca admitiría en voz alta).

Después de un largo día en la facultad lleno de discusiones divertidas, llama a una de sus mejores amigas, que también trabaja por la zona, para tomar un café, un helado o algún postre con altas cantidades de azúcar refinada.

– ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? ¿Estás libre? Se me antoja alguna cosa dulce para terminar la tarde como se debe, ¿estás cerca? – pregunta emocionada al teléfono, sin darle oportunidad a Luciana de saludar de vuelta.

– Sí, claro, voy saliendo. Fue un día de no creer, viene bien, ahora te cuento. Nos vemos en el café este que te gusta que tiene el pastel de queso, ¿va? – contesta afanada.

– Va, te espero allá.

Francisca termina la llamada consciente de que Luciana tardará en llegar, como siempre. De todas formas, siempre le gusta llegar antes para tener tiempo de encontrar una buena mesa y adelantar algunas páginas de la novela dramática de turno u organizar un poco sus siempre desordenadas notas.

Al entrar al café, encuentra una mesa apartada cerca de una ventana sobre la que caen los rayos de sol de la tarde, ¡perfecto! Abre la novela de Haruki Murakami que está por terminar y se pierde en sus páginas, ensimismada y maravillada. Tiempo después siente la mano suave pero firme de Luciana, recién llegada y con cara de pocos amigos.

– Hola, Fran. Perdón, se me hizo tarde – saluda sonriendo con todos los dientes – acabo de pedir tu favorito y dos americanos, yo invito. Luciana la saluda con un beso y se sienta a su lado, Francisca cierra el libro.

– ¿Te apetece hablar sobre la vida y la muerte? Ya sabes que estas cosas, – dice señalando al libro de portada negra y abstracta – me dan ganas de esas cosas.

– No me lo esperaba, pero vas a hablar de eso de todas formas, ¿en qué estás pensando?

Francisca empieza a hablar emocionada sobre la mente de los personales de la novela que está devorando y lo que significan para ella, lo que la hacen sentir y soñar. Luciana escucha atentamente, le acerca el americano y el pastel de queso cuando llegan a la mesa, toma un sorbo de su café.

Terminado su monólogo, Francisca deja que su amiga relate con lujo de detalles sus más recientes aventuras amorosas, que prefiere vivir a través de ella y no en carne propia. Le gusta salir, ir a comer con hombres que sabe que no volverá a ver y hablar por horas, pero no está en busca de algo más grande. A sus 29 años, prefiere disfrutar de su propia compañía y del amor de sus amigos.

Cuando Luciana cierra su historia y empiezan a hablar de trabajo, Francisca recibe un mensaje a WhatsApp avisándole que su cita de la noche está por llegar, cosa de la que no tenía recuerdo alguno pero que la emociona.

– Lu, tengo que salir, viene mi cita de las 8, ¿nos vemos la próxima semana? ¿Mañana? Cuando quieras.

– Ay, no me digas que seguiste saliendo con gente de la universidad – reprocha incrédula –, seguramente quieres es llevarle la contraria a alguien todo el rato, ¡pero diviértete!

Francisca se encoje de hombros, se despide con un abrazo de oso y sale por la puerta con paso decidido, haciendo un guiño descarado a su amiga. Después camina al bar cercano en que se verá con Ángel, un recién graduado de doctorado con el que siempre discute, pero de alguna forma queda en buenos términos para la próxima sesión.

Dos o tres mojitos más tarde, una curiosa conversación sobre agujeros negros y un lomo a lo pobre compartido a regañadientes, camina hasta la estación de metro más cercana y regresa a casa. De la estación a la entrada de la casona hay un camino considerable que Francisca siempre recorre tan rápido como puede, esperando que ninguna de las sombras que imagina esté siguiéndola. A veces recibe uno o dos comentarios malintencionados de hombres mayores – los principales habitantes del barrio – en el recorrido, pero utiliza sus eléctricos ojos gatunos para disuadirlos de continuar.

Frente al dramático portón que anuncia su llegada a salvo, Francisca respira profundo y entra tranquila, saludando con un grito de voz alcoholizada a quien aún esté en el área común de la casa. Sube a su habitación, cepilla sus dientes, quita los restos de delineador que aún se agarran con fuerza a sus párpados y se cambia el atuendo cuidadosamente elegido en la mañana.

Con un pijama de arcoíris puesto, el libro de Murakami en mano y música suave de fondo lee algunas páginas antes de cerrar los ojos, cruzando los dedos para que a la mañana siguiente también alcancen a despertarla los zorzales.

Camila

Camila es una mujer joven y curiosa, introspectiva e imaginativa, y quien moldea y crea estas historias. Le gusta perderse en las calles de las ciudades que visita y descubrir cafés y espacios mágicos a los que llevar a sus personas favoritas. Vive entre la moda y la gastronomía, la tecnología la escritura, y a través de las flâneuses está empezando a redescubrir su hibridez.

Tenía unos 13 o 14 años cuando descubrí el concepto de flâneur, este hombre paseante parisino, observador de la vida moderna y merodeador del espacio urbano. Lo que me atrajo a él como un imán, más que su esencia urbanita, fue su innegable aura de libertad y la fuerza tranquila de su espíritu.

Algunos años después, alrededor de los 20, encontré a la flâneuse y me enamoré de ella – o debería decir de ellas –, de estas mujeres valientes, inteligentes, sensibles y libres que empezaron a recorrer las grandes ciudades cuando los hombres decidieron hacerlo.

Hoy a mis 25 años, me siento más conectada con ellas que nunca porque sin quererlo, me uní a sus filas, me convertí en una exploradora urbana y ese hito me trae aquí hoy. Este precioso suceso me tiene escribiendo estas líneas y construyendo este universo estético – aunque más que estético podríamos llamarlo literario – alrededor de esta idea.

En el último año, con el giro de 180º que la pandemia dió a nuestras vidas, empecé a sentirme perdida como habitante de la ciudad. Perdí recorridos imaginarios, rutinas desestructuradas y encuentros mágicos con lugares inesperados.

Sin embargo, en los últimos meses me encontré con estas intrigantes mujeres desde la literatura, desde las letras y la creación. Después de imaginar a Irina y Francisca, ¿Cómo soy flâneuse? ¿Lo soy? ¿Se puede ser flâneuse cuando el contacto con el entorno urbano se ve limitado?

Ya no recorro las calles frías e irregularmente trazadas de Bogotá todos los días, pero leyendo a Anna María Iglesia, entendí que escribir es también forma de habitar, de subvertir, de ocupar el espacio urbano – que también comprende hoy las geografías digitales – de forma consciente e intencionada. Con cada letra y símbolo producidos en este momento, habito el espacio y creo un lugar en este universo de no lugares.

Sería peligroso caer en el error de pensar que cualquier mujer que camina en Latinoamérica es una flâneuse latina. Para ser flâneuse, más que atravesar un cruce peatonal, es necesario tener la intención de pensar la ciudad y sus recovecos. De entenderla y entenderse a una misma en el camino, sin importar el destino, la ciudad tampoco.

Habitar la ciudad es estar dispuesta a ser una paseante incómoda, como escribe Anna María Iglesia en la contraportada de La revolución de las flâneuses. Es crear una narrativa propia a través del insubordinado acto de caminar cuando no es necesario, de “buscar lo que no se le ha perdido” y encontrar una serie de estrategias que permitan hacerlo, mientras que las ciudades se convierten en espacios abiertos en los que ninguna expresión de género es fuente de sospecha.

Aún en la situación surreal en la que nos encontramos, tuve la oportunidad de perderme como Irina en una cervecería al atardecer, escribiendo y escuchando conversaciones indistintas. Como Francisca, recorrí el espacio público con sospecha – y algo de miedo – pero también con la fiel convicción de que también soy parte del universo, de las calles ruidosas y siempre dudosas. Mi soledad y mi caminar, aún despertando sospecha, me hicieron parte de la multitud – una aparición más – con la capacidad de regresar la mirada, de apropiarme de mi narrativa y de ser el sujeto que observa, que siempre observa.

Como ninguna de las dos, me tomé la tarea de entendernos, de entender qué significa ser flâneuse y qué puede llegar a significar, encontrándome en el proceso. A través de estas líneas y el recuerdo de las calles recorridas, me convierto en flâneuse.

No estoy segura de cuáles son los recorridos reales o imaginarios que trazo al caminar, por ahora soy consciente de lo que siento al despertar. Cuando el sol empieza a colarse tímidamente a través de las persianas de mi habitación, abro los ojos y espero escuchar pájaros como Francisca, o al menos el mecánico respirar de la ciudad. Como Irina, ojeo un libro distraídamente. Como Cam, me pregunto cómo puedo empezar a crear caminos que recorrer.

Tal vez si creamos suficientes caminos y empezamos a ocupar el espacio con frecuencia, las ciudades se convertirán en entornos nutridos de narrativas femeninas que posibiliten a las flâneuses de nuestro futuro tanta libertad como las flâneuses de nuestro pasado anhelaron.

¿Es una tarea fácil? Probablemente no.

¿Vale la pena? La única forma de descubrirlo es caminar, pero mi intuición me dice que sí.

¿Cómo encontrar a una flâneuse latina?

Metodología

En el Siglo XIX con el nacimiento de la ciudad moderna, nacen también una serie de personajes que la habitan. Uno de ellos, seguramente el más cercano a su espíritu, es el flâneur. Es un hombre-niño, como lo describe Charles Baudelaire, que pasea por las calles de la ciudad ociosamente, sin destino alguno. Su curiosidad infantil, sus deseos de saciarse del no-yo y el mezclarse con la multitud – ser parte de ella y a la vez no – son su combustible.

Es un ser que habita el espacio público y se funde en él, cubierto por el anonimato, siendo un hombre más. Sin embargo, este explorador ocioso no es siempre masculino. También han existido figuras femeninas – ahora más que nunca – habitando la ciudad, recorriendo sus calles y deseando fundirse en ellas, con las complejidades que trae el hacerlo desde un cuerpo femenino: Flâneuses.

La flâneuse, la exploradora urbana, aunque es impulsada por la misma curiosidad, camina las ciudades sorteando obstáculos propios de la feminidad. El primero de ellos, es la sospecha que siempre levanta una mujer en soledad. Anna María Iglesia en La revolución de las flâneuses hace un recorrido por una serie de derechos que debería tener una mujer en el espacio público. Varios de ellos – el derecho a mirar sin ser vistas, el derecho a no consumir ni ser consumidas, el derecho a existir en soledad – parten del principio de que una mujer caminando sin acompañante está siempre disponible.

Una mujer en soledad es parte del espacio público y existe en función de otros. Es objeto de la mirada – nunca sujeto – y una pieza más del engranaje. Es símbolo de desorden, síntoma de que algo está mal o habitante del espacio público por necesidad económica, no por decisión propia.

A partir de estas preconcepciones y la cercanía que siento con todas las mujeres que recorrieron las ciudades, aún con tantos obstáculos frente a ellas, decidí buscar a la flâneuse latina. En la ciudad latinoamericana, ese lugar moldeado con aires de urbe europea en la que algo no termina de encajar, también habitaron mujeres – y con éxito, porque de lo contrario no sería quien soy hoy – creadoras de sus propias narrativas y caminantes del espacio público, que van por donde quieren, observan sin reparo y deciden avanzar un poquito más en cada esquina por el simple placer de caminar y descubrir qué hay más allá.

Caminar es una forma de escribir relatos y la escritura es construcción pública de transgresión, como menciona Anna María Iglesia, y teniendo esto en cuenta decidí que la literatura sería un lugar perfecto en el que empezar a buscar a las flâneuses. Con las novelas de las escritoras latinoamericanas Isabel Allende (Santiago, Chile) y Laura Restrepo (Bogotá, Colombia) como punto de partida, inicié el recorrido que me llevaría a crear las primeras imágenes de estas paseantes latinas, para después construir dos personajes – uno por cada ciudad – que esperar encontrar a la vuelta de la esquina en mi próxima aventura.

Irina y Francisca: Perfiles completos

Irina, la paseante bogotana, hereda su nombre de una joven y curiosa lectora en Pecado de Laura Restrepo. Es una mujer joven en búsqueda continua de la emoción detrás de las buenas historias. A veces termina en calles peligrosas que solo ha visto en Google Maps, pero sus largos abrigos oscuros y el pelo revuelto sobre los ojos la ayudan a pasar desapercibida y llegar a salvo al siguiente semáforo.

Escribe para un blog de estilo de vida, aún sabiendo que tiene potencial de algo más grande, porque le da la libertad de conocer lugares nuevos y hablar con personas diferentes bastante seguido, y la oportunidad de investigar cada detallito a fondo y perderse en mares de información. Vive a su ritmo y tiene por compañero un gato pequeño y peludo, con el que comparte un apartamento lleno de sol en el Chicó que heredó de su abuela.

Disfruta de la sensación de refundirse entre la multitud, como la protagonista sin nombre de Dulce Compañía, sin llamar la atención. Le gusta sentirse parte de comunidades en movimiento, de habitar una ciudad en la que pasan cosas todos los días, aunque envíe con frecuencias señales del fin del mundo. Como flâneuse es consciente de su condición de mujer y a través de prendas oscuras, como las que usan la gran mayoría de los habitantes de la fría y lluviosa Bogotá, busca el anonimato.

Ser mujer y ser colombiana, como escribe Elizabeth Lozano, es ser consciente de que vivimos en un país violento en el que es nuestra responsabilidad evitar que nos hieran, evitar que nos lastimen. Es evitar llamar la atención, evitar crear la oportunidad de que algo malo pase, ¿y qué mejor forma de hacerlo que ser uno con la masa?

Sin dejar esto de lado, Irina también cree en la paz, como creen – ¿necesitan creer? – muchas mujeres jóvenes en esta ciudad entre montañas. “La paz es una vivencia”, dice Laura Restrepo, “la paz se destruye todas las noches y hay que construirla cada mañana”.

Ocupando el espacio, escribiendo historias y creando su propia narrativa con cada paso, Irina se convierte el flâneuse cuando caminar en una ciudad violenta con miedo, pero con valentía, se convierte en su forma favorita de insubordinación.

Francisca, su contraparte santiaguina, es una mujer joven inquieta, irreverente y rebelde, como lo fue su homónima, la madre de Isabel Allende. Recorre la ciudad a veces caminando, a veces en bicicleta, intentando mantenerse a salvo de su curiosidad, que muchas veces la ha metido en problemas. Es introspectiva y esto la hace consciente del hecho de que es diferente y del machismo estructural de la sociedad en la que habita.

Como escribe Isabel Allende en Paula, el chileno tiene miedo de hacer el ridículo, pero no por eso Francisca se salva de hacerlo. Aunque haya crecido escuchando que hay cierta vulgaridad en divertirse, tiene una imaginación vívida y colorida, proporcional a lo gris y rígida que siempre ha visto a su ciudad.

Le encantan las novelas dramáticas y pasionales, pero es física porque esta ciencia le pareció el escenario perfecto para resolver sus tensiones feministas, probando a hombres que se creen más inteligentes que ella – subestimada con frecuencia por su aire juvenil y vestidos llenos de flores – que siempre tiene la razón. A través de la investigación también se acerca a lo que ella considera la verdadera libertad: Ser económicamente independiente, en especial en un país con tanta desigualdad, en una de las ciudades más costosas de Latinoamérica.

Al ver el machismo y el clasismo estructural operando en la sociedad chilena, alimentada por historias tristes de mujeres fuertes, decidió que quería ser un hombre para poder proteger a su familia. Decidió ser como su abuelo, fuerte, independiente, sana y poderosa, sin deber nada a nadie. Comparte una casa antigua y grande en Las Condes con varias personas que la hace sentir conectada al más allá, cerca espíritus como los que seguramente guiaron a Isabel Allende en su juventud.

Estos fantasmas le recuerdan tiempos oscuros y le cuentan historias de la dictadura, lejana en el tiempo tan fresca en la memoria de las mujeres que la criaron que la siente como un recuerdo propio y doloroso. Como denunció la misma Isabel en Paula, en la idiosincrasia militar las mujeres no cuentan, solo son botín de guerra, y esta noción acompaña a Francisca siempre. Le recuerda que, aunque el cambio sea lento y muchas veces difícil, hay una deuda histórica con las mujeres el pasado.

¿Cómo se relacionan entre ellas? ¿Cómo se convierten en flâneuses? ¿Cómo se leen como imágenes?

Tanto Irina como Francisca, parten de una verdad muy simple: Hacen lo que les da la gana, como tanto Laura como Isabel escribieron. Son mujeres que son libres de tomar sus propias decisiones y, si les viene en gana, dar vueltas por la ciudad sin rumbo fijo. Sin nada que hacer.

Esto en ambos casos es posible porque tienen independencia económica y viven en barrios de clase media – alta. Ser flâneuse – caminar por caminar – es un privilegio de clase al que se tiene acceso cuando empieza a existir el tiempo libre y ser ociosa es fácil. Las mujeres que caminan la ciudad para trabajar, de acuerdo con lo que escribe Anna María Iglesia en el derecho a no consumir ni ser consumidas, son parte del engranaje y tienen un papel en la sociedad capitalista, haciendo de ellas parte del paisaje y, en especial en cargos de ventas, objetos mediadores de consumo, no sujetos.

Por otra parte, quienes caminan para ir de compras, son también parte del sistema al habitar espacios comerciales que históricamente se han creado para que las mujeres ocupen el espacio público de manera controlada.

Irina y Francisca no consumen ni son consumidas, habitan en libertad. Además de esto, cada una crea su propia narrativa y encuentra una estrategia para estar en el exterior sin señalarse como disponibles o ser presas de la agresividad urbana. El anonimato que a veces se halla en la androginia, en el rechazo a prendas evidentemente femeninas, es la capa de seguridad de Irina. Al utilizar prendas oscuras que se funden con la ciudad, atemporales y universales, le permite mezclarse con la multitud, como los personajes de Laura Restrepo y la misma escritora buscan con frecuencia. Buscan ser parte del entorno, fundirse con el contexto y acercarse a lugares remotos para conocer la historia de primera mano.

Francisca ocupa el espacio disruptivamente. Sus vestidos florales son un guiño al carro colorido con flores pintadas por todas partes en el que Isabel Allende sacó a un sinnúmero de personas perseguidas por el régimen militar durante 1973 y 1974. Aunque la masculinización de la imagen y el vestir prendas masculinas – A.M. Iglesia lo llama travestismo intermitente – es una estrategia habitual en las mujeres que quieren hacer parte del paisaje urbano, en una sociedad machista y poco dada a llamar la atención como la chilena, existir ruidosamente es una valiosa forma de rebeldía.

Desde Bogotá y Santiago, estas mujeres jóvenes crean sus propias narrativas con distintas estrategias, reclamando el derecho a ocupar el espacio público con tanta naturalidad como haría un hombre. También es importante recordar que Irina y Francisca son mujeres latinoamericanas, pero no son mujeres racializadas. Teniendo en cuenta que la raza está estrechamente relacionada con la clase social en Latinoamérica y que el ocio es privilegio de clase, es difícil imaginar un escenario en el que una flâneuse con estas características pueda existir.

Por último, hay otro factor importante que puede contribuir al nacimiento de una flâneuse: La educación, más que en un entorno académico, en el entorno familiar. Laura e Isabel son mujeres que vienen de familias en las que distintas figuras femeninas fueron símbolos de rebeldía e inspiración, mientras que las figuras masculinas las alentaron a tener una existencia significativa. El padre y el abuelo, respectivamente, fueron rocas sólidas en sus vidas que les enseñaron que está bien ocupar espacio, hacer lo que deseen y en el caso de Isabel, el origen de la afirmación “decidí que quiero ser un hombre”.

Irina y Francisca son nietas de estas mujeres increíbles, y seguramente han estado rodeadas de figuras masculinas frente a las que siempre han tenido validez y las han impulsado a habitar el mundo como crean conveniente.